『方丈記』(作 鴨長明)とは日本三大随筆と呼ばれる古典作品である。

隠遁生活、ミニマリスト、Bライフ、小屋暮らしの先駆けとも呼ばれている。

タイトルや冒頭部分は有名であるが、改めて現代語訳を全文読んだので、引用と感想を添えてここに記録しておく。

ニートや社会不適合者にとっては参考になる部分も多いのではないだろうか。

–

【ざっくりとした背景】

鴨長明(1155-1216)は下鴨神社の禰宜(神職)の子供として生まれる。いわゆる貴族のボンボンであり、7歳にして「従五位下」の位を得るほどであった。

とはいえ、順風満帆な人生であったかと言われればそうではない。

幼少期から父親のように神職を志すが、18歳の時、後ろ盾である父親が亡くなってしまい、親族である鴨祐兼との争いに敗れ、キャリアが閉ざされる。

20代の生活はよく分かっていないが、おそらく祖母の大豪邸で荘園収入を頼りに、ニートやフリーターのような生活を送っていたとされる。

一応、妻子が存在していたようであるが、30歳の時、妻子と別れ、祖母の家を追い出される。鴨川のほとりに家を建てて暮らすこととなった。

30代から40代前半にかけては、文学と音楽(和歌と琵琶)に打ち込む。長明には芸術方面の才能があったのだ。(逆に言えばそれしか無かったのかもしれない)

皇族主催の歌会に参加したり、有名な和歌集に入選するなどの記録を残す。

そして、46歳にして後鳥羽院に才能が認められ、宮中の和歌の寄人(専門職)として採用される。

更に、50歳の時、河合社(ただすのやしろ)の神職のポストに欠員が発生する。長年の夢(コンプレックスでもあっただろう)である神職に対して長明は就職を希望し、後鳥羽院の推薦も得る。

…が、なんと18歳の時に長明の神職のポストを奪った鴨祐兼に「私の息子の祐頼の方が相応しいでしょ(笑)」とまたしてもポストを奪われ、就職に失敗してしまうのだ。

失意の長明は、後鳥羽院に「君の頑張りは分かっているから別の神職ポストを用意しよう」と言われたのにも関わらず、それを辞退し、50歳にして大岡寺に出家。隠遁生活を送るようになる。世の中が嫌になってしまう気持ちも分からなくない。

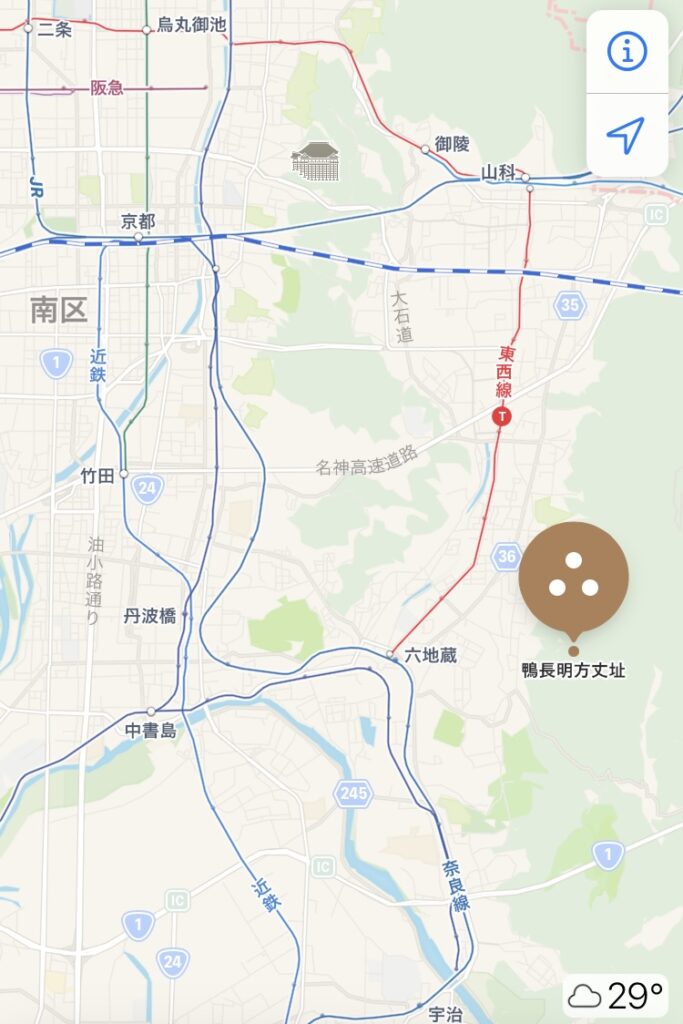

そして、55歳、京都の外れの日野山に「方丈庵」を建て、そこで生活を営むようになる。(ちなみに方丈とは四畳半のこと)

ここで生涯を終えるように思えたが、なんと57歳の時、こんな誘い話が舞い込んできたのであった。

「鎌倉の将軍のところで和歌の先生になってみないか?」

このチャンスに賭け、長明ははるばる京都から鎌倉に向かうことになる。

…が、またしても失敗。結果は不採用。

方丈庵に戻った長明は挫折感と無常感を抱えながら、翌年、58歳にて『方丈記』を書き上げるのであった。

享年、61歳。

–

それでは本文を見ていこう。

意外と短く、全文は30分程度で読めてしまうものであるが、ここでは特に印象に残った部分を引用していく。

川の流れは絶えまなく、その水はいつも入れ替わり、元の水は留まらない。

よどみに浮かぶ泡は、消えたかと思うと生まれ、いつまでもそのままということはない。

世の中の人間も、その住まいも、それと同じだ。

美しい立派な都で、並んで競い合っていた貴賤の住居、いつまでも無くなりはしないもののようでありながら、どうだろうとあちこちを回ってみれば、昔からある家がそのままということは稀だ。

ある家は、前年に焼けて今年建てられたものだ。

大きな家だったところが没落して小さくなっていたりもする。住んでいる人にしても、同じことだ。

都に確かに人は多いけれど、昔会ったことのある人といえば、20~30人のうちにわずか1~2人。

朝に死ぬ人がいるかと思うと、夕方生まれる人がいる。

この世のそんな有様は、まさによどみに浮かぶ泡に似ている。

私にはわからない。生まれたり、死んだりする人が、どこから来て、どこに去っていくのか。

私にはまたこれもわからない。仮の宿であるこの世で、儚い住居について、いったい、誰のために、あれこれと心を悩ませるのか。

何の因果で、目を楽しませようというのか。

あくせくと生活する人も、その人が建てた贅沢な家も、まるで先を争うかのように移り変わり、やがて消えていく。

それは朝顔の花の露と同じだ。

露が落ち、花が残っても、朝日を浴びて枯れる。

花が先にしぼんで、露の方は消えないこともある。

それでも夕方までは持たない。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

有名な冒頭部分である。「川の流れは絶え間なく~」とキャッチーかつ無常観を述べるハイセンスなものだ。

方丈記や鴨長明に惹かれるのは「人間臭い」部分である。

出家をして仏門に下ったものの、俗世との関りを断ち切った聖人のようになったかと言われれば、そうではなく

「豪華な家とか現世に執着するの虚しくね?自分は小屋で暮らしているよ~」

という一種の自己主張が伝わってくるようにも思えるからだ。

もちろん、これには長明の不遇な生い立ちが背景としてあるのだろう。

–

あれは確か、安元三年の四月二十八日だったか。(中略)

都の東南から火が出た。(中略)

一夜のうちに全てが灰となった。(中略)

ある者は煙を吸って倒れてしまい、またある者は炎で気を失い、そのまま死んでしまう。

命からがら逃げたものも、家財道具を持ちだす余裕などない。

七珍万宝(珍しい宝)、珠玉の宝物も、すべて灰になってしまった。(中略)

人間のすることは、みんな愚かだ。

こんな危ない都の中に家を建て、それに財宝をつぎこみ、あれこれと心労を重ねて苦労するとは愚の骨頂、全くつまらないことだと思う。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

また、治承四年四月ごろのことだったと思うが、中御門京極あたりから大きな竜巻が起こって、六条のあたりまで吹いたことがあった。(中略)

その中に巻き込まれた家々は、大きな家も小さな家も、壊れなかったものは無かった。(中略)

家々が壊れただけではない。壊れた家の片付けをしたり、修理をしようとして、怪我をしてしまい、体が不自由になった人も数多くいた。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

また、養和年間だったか、だいぶ昔のことになってしまい、よく覚えていないけれど、二年ほどに渡って飢饉が続き、酷い状態に陥ったことがあった。(中略)

乞食が道端に増え、嘆き悲しむ声ばかりが聞こえる。

飢饉の一年目は、そんな状況の中、やっと過ぎていった。

翌年にはなんとかなるだろうかと思っていたが、いっこうに改善されないばかりか、疫病まで加わって、むしろ事態は悪くなる一方だった。

世間の人々はみんな、どうすることもできず、窮乏していくばかりだった。

一日、一日、状況が悪くなっていく様子はまさに、いわゆる「小水の魚(水が少なくなって死にかけている魚の様子)」の例えの通りだった。

とうとう、笠をかぶって、履き物を身につけるような、かなり身分の高い人と思われる格好をした者までもが家々を訪ね、物乞いをして歩きまわるほどになった。

そのように落ちぶれた者たちは、いま歩いていたかと思うと、急にその場に倒れこみ、そのまま死んでしまう。

築地(ついじ、土塀)の脇や、道端に、そういう餓死者はどれほどいるか、わからない。

死骸を取り片づけることもできず、死臭がそこらじゅうに溢れる。

腐乱していく様子は目も当てられない。賀茂川の河原などは、死体がいっぱいで、馬や車が通れないほどだ。(中略)

どこにも頼れない人たちは自分の家を壊して、薪にして市で売った。

一人が市に持っていった薪の値段は、一日の食料の値にもならなかったという。

おかしなことに、薪の中に、赤い丹や箔などがついた木がまじっていた。

聞いたところによるとそれは、万策尽きた者たちが古寺に侵入して仏像を盗み出し、お堂の仏具を破壊して、薪にしたものだった。

末世の、悪い時代に生まれ合わせてしまった私は、こんなに情けない、嫌なことまで目にすることとなった。

また、とても気の毒なことがあった。強い絆で結ばれた妻や夫を持った者は、愛情がより深い方が必ず先立って亡くなる。

なぜなら、自分のことを後回しにして相手をかわいそうだと思うので、ごくたまに手に入れた食料を、相手に譲って食べさせるからだ。

だから、親子ならば親の方が先に死ぬ。また、母親が息絶えていることが理解できず、乳飲み子がなおも乳房に取りついているようなこともあった。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

方丈記は災害文学としても評価されている。

長明の年齢に当てはめると、23歳に大火災、26歳に竜巻、27歳に大飢饉、31歳に大地震を体験している。

センシティブで芸術家肌であった長明の思想に、大きな影響を与えたのは間違いないだろう。

–

あらゆることに関し、世の中が生きにくく、自分の身と住居についても頼りなく、虚しいということは、ここまで述べてきたとおりだ。

環境によって、あるいは境遇によって、だれでもさまざまに異なる悩みを抱えているもであり、それらは数え切れるものではない。

もし、自分が取るに足らない身分で、権勢のある家のそばに住んだとしたら、どうだろうか。

喜ぶようなことがあったとしても、思い切り祝うことができない。

悲しくてたまらないときも、声を上げて泣くことはためらわれる。

いちいち行動や行為にまでも気をつかい、おどおどして心配するなんて、まるで雀が鷹の巣のそばにいるようなものだ。

もし、自分が貧しくて、裕福な家のそばに住んだとしたら、どうだろうか。

朝に夕に、自分のみすぼらしい姿を恥じて、我が家を出入りする際にも隣人に媚びへつらうようになる。

妻子や召使いたちが隣人の暮らしぶりを羨ましく思っている様子を目にしたり、隣人の人たちがこちらを軽く見ている態度に接したりするたびに、心は乱れ、少しも安らかな気持ちでいられない。

また、もし、家々の密集した狭い土地に住んでいるなら、近くで火事があったとき、類焼を免れることはできないだろう。

その逆に、辺鄙な土地に住んでいるなら、都との行き来は難しいし、盗賊に被害を受けることもあるだろう。

権勢のある者は欲深くて、心が満たされるということがない。

誰とも関わらない孤独な者は、後ろ盾がないことから軽んじられる。

財宝があれば心配が多くなるし、貧乏なら悔しさや恨みの気持ちが去らない。

人を頼りにすれば、その人のいいなりになってしまう。

人を養い育てると、自分の心が愛情に振り回されてしまう。

世間の常識に従えば、苦しくなる。

従わなければ、まともではないと思われてしまう。

どんな場に身を置いて、どんなことをして生きれば、しばらくの間だけでも、この身とこの心を安らかにさせておくことができるのだろうか。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

この章の後半が好きだ。長明の人間らしさとフラットな観点が上手く表現されている。

言っていることも、非常に同意できる内容だ。

現代でこのような内容を述べているニートブロガーが居てもおかしくないように思う。

平安末期の生きづらい系Bライファ―(小屋暮らし)である。

–

私は、父方の祖母の家を受け継ぎ、長い間そこに住んでいた。

だが、その後、祖母の家は他の者が継ぐことになった。

縁は切れ、落ちぶれ、その家は私にとって思い出の多い場所だったけれど、ついにそこにいることができなくなった。

そして、三十歳を過ぎて、自分の考えにもとづいて、草庵を結んだ。

それまで暮らした祖母の家と比べると、十分の一ほどの大きさだ。

自分が暮らす部分の建物だけを作って、他にもなにかを建てることはしなかった。

築地は築いたが、門を作るほどの費用はまかなえなかった。

車寄せの柱は、竹で作った。こんなふうな簡単な作りなので、雪が降ったり、風が吹いたりするたびに、ひやりとした。

場所は、賀茂河原に近いので、川が氾濫する心配もあった。

盗賊に襲われるのではという恐怖もあった。

何事につけても、生きていくことが容易ではない世の中で、不安と心配を抱えながらなんとか生きて、三十余年。

その間に、さまざまな機会を逃しては、つくづくと自分には運がないのだと、自然に知るようになった。

そして、とうとう、五十歳の春を迎えて出家した。

もともと妻子はいなかったので、世を捨てがたいという思いを残す縁もない。

官職についていたわけではないから、執着することもなにもなく、出家した。

それから、なにをするわけでもなく、八瀬の大原にひっそりと暮らし、五年ほどの年月を過ごした。

さて、六十歳になり、命の露も消えそうになるときに及んで、さらにまた梢の葉に結ぶ露のような、はかない住居を作ることになった。

いわば、これは旅人が一夜の宿を作ったり、成長した蚕が繭を作ったりするようなものだ。

それまでに生活してきた家と比べると、その百分の一にも及ばない住居だ。

ああだ、こうだと言っているうちに、どんどんと年を取り、住居は移動のたびに狭くなっていく。

その家は、世間一般の感じのものではない。広さはわずか一丈四方、高さは七尺ほどだ。

建てる場所をきちんと決めたわけではなく、土台を組み、簡単な屋根を作り、柱や板の継ぎ目は掛け金で留めている。

もし、気に入らないことがあったら、簡単によそへ引っ越せるようにという考えから、そのようにしている。

家を運んで移動し、行った先で建て直すことに、どれくらいの手数があるか。

たいしたことはない。運ぶものは、たった車二台で足りる。車の運び賃だけ払えば、他に費用はなにも要らない。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

長明の生い立ちと、住処の遍歴が語られる章である。

元の祖母の豪邸に比べて、方丈庵は1/100の大きさだというのが面白い。

特に良いな、と思うのが、「いつでも引っ越せるようにしている」という所だ。

そういった「自由さ」を抱えることによって、その土地に縛られず暮らすことができるのだと。

(おそらく、長明は年齢的にも、そこが自分の最後の住処になるという自覚はあったはずだが、それでもそう考えたのだろう)

田舎や山中に引っ越すのもいいかもしれないが、豪華な家を買うことが正しいとは限らない。

現代でも、長明のアドバイスに従うのなら、賃貸や小屋暮らしであった方が良いのかもしれない。

–

もし、念仏をするのが面倒になり、読経に気持ちが向かないときは、思いのままに休み、なまける。

それを禁じる人もいないし、誰かに対して恥ずかしいと思うこともない。

無言の行をするわけではないが、一人で過ごしているから、何かを言ってしまうという失敗も生じない。

戒律を絶対に守ろうというのではなくても、破らせる環境ではないから、破る結果になりようがない。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

もし、目を覚ましたときに、ふと、この世のことはわからないものだと思うような朝は、宇治川の岸の岡屋に行き交う船を眺めて、満沙弥の歌を思い出す。

あるいは、桂の木の葉を風が鳴らす夕べには、白楽天の「琵琶行」に歌われた潯陽の江に思いをはせ、桂の大納言と呼ばれる源経信にならって琵琶を奏でる。

もし、飽き足りないときは、松風の響きに「秋風楽」の曲を合わせて弾いたり、懸樋を流れる水の音に「流泉」の曲を弾いたりする。

琵琶をうまく弾けはしないけれど、だれかに聞かせて喜んでもらおうというのではない。一人で弾き、一人で歌い、自分の気持ちを豊かにしようというだけのことだ。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

やはり、長明とは良い友になれそうな気がする。

ストイックな仏教徒という訳ではなく、このスタイルは明らかに仏教をかじった虚無ニートだろう。

そして、自然や街を眺め、琵琶を奏でる。

「この世のことがわからない」時、一人で散歩をし、部屋でギターを弾いたりする自分とシンパシーを感じた。

冷凍都市の暮らし、繰り返される諸行は無常。

–

また、山の麓に一軒の柴の庵がある。

山守が住んでいる。そこに男の子がいる。

その子がときどき、遊びに来る。

なにもすることがないときなどは、この子を連れて散策をする。

男の子は十歳、こちらは六十歳。

年齢はだいぶ違うけれど、一緒に歩いてひとときを楽しく過ごそうという点では通じ合う。

茅花の穂を抜いたり、岩梨をもいだり、ぬかごを取ったり、芹を摘んだりする。

あるいは、山裾の田んぼに出かけ、落穂を拾って、穂組みを作る。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

もし、夜、静かなら、窓の月を眺めてすでに亡くなった昔の友を思い出し、あたりに響く猿の声を聞いて涙する。

そして、草むらの蛍を、遠くの槇の島の篝り火と見間違えたり、明け方の雨の音が木の葉に吹く風だと思ったりもする。

山鳥がほろほろと鳴くのを聞いて、あれは父か母かと思ったり、峰の鹿が慣れて近寄ってくることなどもあって、いかに世間から離れた暮らしかを知る。

そしてまた、埋み火を搔き起こして、老いの寝覚めの友とする。

恐ろしいほどの山ではないから、梟の声がすればしみじみと聞き入り、山中の風光をそのときどきで味わう。

その楽しみは尽きることがない。

自分のような者でさえそうなのだから、よりいっそう物事を深く感じ取る人にとっては、こうした場所での暮らしは、さらに味わい深いものとなるだろう。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

衣食に関しても、同じことだ。

藤の繊維で織った粗末な衣、麻の夜具、手に入った衣類をまとえばそれでいい。

野原のよめ菜、峰で採れる木の実など、そのときどきに得られたものを食べて、命を繫ぐことができれば、それでいい。

人に会うわけではないから、自分の身なりを恥ずかしく思うこともない。

手に入る食料が少ないから、どんなものでも、おいしく感じられる。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

方丈庵での暮らしが綴られる。

何も無いような山中に思えるが、豊かな感性があれば、自然を味わうことができるし、食に関しても山菜を得ることによって命をつなぐことができるのだ。

とはいえ、詳細は定かではないが、近くの寺からも生活の支援は受けていたという記述も見かけた。

それはそれで良いし、完全な採取生活は厳しいはずである。

隠居生活には、自給自足と社会の繋がりのバランスが大切だと、個人的にも考える。

それに、長明に小さな友達が存在しなかったのなら、もう少し心を病んでいた可能性もあったのではないだろうか。

–

やどかりは、小さな貝を好む。

そのほうがよいと知っているのだ。

みさごという鳥は荒磯に棲む。

それは、人間を恐れるからだ。

私もまたそれと同じだ。

世間に近く住むことがどういうことか、どうなるか、すでに知っているから、もう何かを望む望むこともないし、あくせくすることもない。

ただ、静かに暮らすことだけを考え、余計な心配のないことそのものを楽しんでいる。

多くの場合、世間の人たちが住まいを作るのは、必ずしも必要に迫られるからとは限らない。

妻子や一族のため、あるいは、親しい人や友人のためだったりする。

もしくは、主君、師匠、さらには財宝や牛馬のためだったりする。

私は、自分のために方丈の庵を作った。

人のためではない。なぜかと言えば、今の世の中、自分の生き方には、ともに住む人もいないし、頼りにする下僕もいない。

もし、家を広く作ったとしても、誰を泊まらせ、誰を住まわせるというのだろうか。

世間一般の友人の付き合いを見ると、まず財のある者を重んじて、愛想のよい者と親しくなろうとする。

必ずしも、情が深いことや正直さを大事にしているとは限らない。

それなら、むしろ楽器や花や月を友としているほうがましだ。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

また、下僕も、褒美を多く与えられたり、待遇がよいことをまず何よりも先に考える。

優しく接してくれるとか、平穏な生活を求めるとは限らない。

そんなことなら、ただもう、自分自身を自分の下僕にしておくほうがいい。

どのようにして下僕とするかと言えば、もし、するべきことがあれば、自分の身を使えばそれでよいだけだ。

疲れてしまうこともあるけれど、人を使い、そのために気を遣うよりは、気楽だ。

歩かなければならないときは、歩く。苦しいといっても、馬、鞍、牛、車などについて、いろいろと思い煩うよりもましだ。

一つである自分の身を分けて、二つの用をさせる。手という下僕、足という乗り物は、我が心の思うように動いてくれる。

自分の身は、自分の心の苦しみを知っているから、苦しいときは休み、元気であれば、使う。

使うといっても、度を越すことはない。

疲れていて休んだとしても、それで腹を立てることはない。

しかも、いつも歩いたり、動いたりしているほうが、健康にもいい。どうして無駄に休んでなどいられるだろうか。

他人を使って苦労を負わ負わせることは罪業にほかならない。どうして他人の力を借りることができるだろう。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

人間と関わることや生活を営むことによる心身の消耗。

それぐらいだったら、小さい家に住んで、自分を下僕にしていた方がいいと、長明は述べる。

おそらく、長明は現代にいたら、過剰に丁寧な接客をしてくる店員に疲れてしまうタイプの人間である。

–

そろそろ、締めに入る。

以上、ここまで述べてきたことは、富み栄えている人に対して言っているのではない。

ただ、我が身にとってはどうなのかを、昔と今とを比べてこのように考えているだけだ。

世界というものは、心の持ち方一つで変わる。

もし、心が安らかな状態でないなら、象や馬や七つの宝があっても、なんの意味もないし、立派な宮殿や楼閣があっても、希望はない。

いま、私は寂しい住まい、この一間だけの庵にいるけれど、自分ではここを気に入っている。

都に出かけることがあって、そんなときは自分が落ちぶれたと恥じるとはいえ、帰宅し、ほっとして落ち着くと、他人が俗塵の中を走り回っていることが気の毒になる。

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

さて、私の一生も、月が傾き山の端に近づくように、いよいよ残りわずかとなってきた。

まもなく三途の闇に向かおうとしている。

いまになって、ぶつぶつ言ったところで始まらない。

仏の教えは、何事についても執着を持つなと説く。

いま、こうして草庵を愛することも、閑寂に愛着を持つことも、仏の教えに背くことかもしれないが、ただ、それはそれ、というだけのこととして過ぎていくだろう。

無用の楽しみについて語り、このように貴重な時間を無駄にするのはもう、やめよう。

静かな暁に、この道理を考え続け、自分で自分の心に問い掛けた。

世間から遠ざかって山林に分け入る暮らしを選んだのは、仏道修行のためだったはずだ、と。

それなのにお前は、姿格好だけは聖人だが、心は濁りに染まっている。

草庵は、浄名居士の方丈の庵をまねたつもりでいるけれど、精神的な段階としては、周梨槃特の修行にさえ及ばない。

貧しい暮らしをしてきたせいで、心が迷っているのか。

あるいは、迷いの多い心のために狂っているのか。

だが、自分の心にそんなふうに問い掛けても、心は何も答えなかった。

ただ、舌を動かして、阿弥陀仏の名を二、三度、唱えただけだった。

建暦二年(1212年)、弥生の末日、沙門(僧侶)の蓮胤(鴨長明の法名、れんいん)、日野の外山の庵で、これを記す。(終)

『方丈記 (蜂飼耳 訳)』

最初にも述べた通り、やはり長明の魅力的な所は「人間臭い」ところである。

「都に出かけることがあって、そんなときは自分が落ちぶれたと恥じるとはいえ、帰宅し、ほっとして落ち着くと、他人が俗塵の中を走り回っていることが気の毒になる」

などと、本当に達観した人物ならそんなことは言わないはずだし、そもそも、『方丈記』を書かなかったようにも思う。

そして、長明はそれを自覚しているのが、更に良い。

「それなのにお前は、姿格好だけは聖人だが、心は濁りに染まっている」、と自ら述べているからだ。

恐らく、長明にはまだまだ俗世に対して執着があったのだと思う。

出家した後に、鎌倉に和歌の先生の試験を受けに行ったことからも分かるし、ドライな価値観は持ち合わせているものの、自身にこびり付いたコンプレックスや、不運な生涯を忘れ去ることはできなかったのだ。

とはいえ、そうした生い立ちや未練によって、最後の最後に歴史に残るような、名随筆を生み出してしまったのだから、人生とは分からない物である。

–

総評してまとめよう。

鴨長明や方丈記には色々な現代解釈がされている。

隠遁生活、ミニマリスト、Bライフ、小屋暮らし、など…。

ただ、自身が読んで思ったのは

「裕福な家庭に生まれた芸術家タイプの人間が、社会に揉まれ、ニートになり、仏教をかじったり、小屋暮らしを始めて、SNSで『俗世で生きるのは虚しい』と発信するが、結局はフォロワー数やファボの数を気にしているヤツ」みたいな印象である。

現代に生まれていたら、そんな感じになっていたのではないだろうか。

読んでいて、自分に当てはまる部分も多数あった。

・長明のように貴族の富豪ではないが、学費は大学まで出してもらえるような家庭であった

・文章を書いたりギターを弾くのが好き(長明は和歌と琴)

・仏教の教えに共感

・隠居生活や小屋暮らしをしてみたい

自分は「似たタイプの人間から生き方を学ぶと良い」と考えているのだが、今回に関しては強く参考になったように思う。

それにしても、約800年も前にこんなにシンパシーを感じる人物が存在していたと思うと、繰り返される歴史や人間の在り方に面白みを感じてしまうものだ。

どんな時代にも、生きるのが下手な人間は存在するものであるし、そういった人間からしか搾り取れない文学性みたいなものが存在するのではないだろうか。

『方丈記』、サクッと読めて、得られるものが多いので、気になった方には文庫版をおすすめしたい。